您的当前位置:慢性胰腺炎 > 饮食护理 > 郭晓钟教授丨炎症性肠病相关性胰腺病变与药

郭晓钟教授丨炎症性肠病相关性胰腺病变与药

白癜风病初期图片 http://news.39.net/bjzkhbzy/170720/5555819.html

炎症性肠病相关性胰腺病变

与药物相关性胰腺炎

郭晓钟

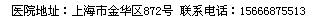

医院消化内科

炎症性肠病(IBD)患者发生胰腺炎风险高于普通人群,IBD相关药物也常常会诱发胰腺炎。

因此,了解IBD与胰腺病变和关系,掌握IBD相关胰腺疾病的诊断和处理要点,对于IBD的综合管理具有重要价值。

来自医院的郭晓钟教授,在“长沙炎症性肠病临床焦点论坛“”上,介绍了“IBD相关性胰腺病变与药物相关性胰腺炎”。

下面请看“情报官”来自会议现场的听课笔记。

炎症性肠病(IBD)是一种多种病因引起的,异常免疫介导的肠道慢性及复发性炎性疾病。包括:克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)。

IBD的病因、发病机制复杂,决定了其与其他疾病的复杂相关性,包括胰腺疾病。

一、IBD与胰腺疾病的相关性

1.IBD与急性胰腺炎(AP)的相关性

一项西班牙的回顾性多中心研究,在IBD患者中,急性胰腺炎的年发生率为1.6%。另有研究观察名CD患者,有1.4%在10年内出现了急性胰腺炎。

丹麦一项名IBD患者的研究显示,经过15年随访,急性胰腺炎在UC患者发病率为1.2%,在CD患者中为3.1%,比健康人群比较分别高2.1倍和4.3倍

此外有报道显示,在儿童急性胰腺炎患者中,IBD是五大常见原因之一。

来自台湾健保数据库的研究,分析了年到期间共例IBD患者,研究结果显示IBD群体中,急性胰腺炎发病率是普通健康人群的3.56倍。

对年龄、性别和合并症(如酒精相关疾病,胆结石,高血压,高血脂,糖尿病等)进行校正后,显示IBD患者群体急性胰腺炎风险,是对普通人群的2.93倍。

2.IBD与慢性胰腺炎(CP)的相关性

根据不同的慢性胰腺炎诊断标准,IBD相关慢性胰腺炎的发生率在1.2-1.5%之间,而普通人群风险仅为5-12/10万。

几项回顾性研究发现:IBD合并慢性胰腺炎的患者中男性居多(65%),多年龄较轻(中位数为36岁),以UC患者多见(76%)。

64%慢性胰腺炎的发病,是在IBD诊断之后发生;12%的患者慢性胰腺炎与IBD同时诊断。

3.IBD与自身免疫性胰腺炎(AIP)的相关性

与普通人群相比,IBD患者自身免疫性胰腺炎的患病风险增加,可达6-27%,且以UC患者为主

有报道显示,IBD患者的II型自身免疫性胰腺炎患病率达17%。I型自身免疫性胰腺炎较少,发生率仅1%。

发生自身免疫性胰腺炎的IBD患者,大多数较年轻(26-54岁)。

IBD患者相对高发胰腺疾病的原因?

治疗炎症性肠病的药物所引起

炎症性肠病的肠外表现

二、 IBD的肠外表现:胰腺改变

20-40%的IBD患者存在肠外并发症(EIM)。IBD患者EIM的胰腺表现,在临床、形态学和组织学特征方面,类似于自身免疫性胰腺炎。

1.疾病特点

大多数IBD伴胰腺炎的患者无临床症状,有临床表现者仅占2%。

但病理学研究显示,CD或UC患者存在胰腺炎变化的比例达38%-53%,其中胰腺纤维化占38%,但极少出现临床症状、放射影像学和实验室检查征象。

实验室检测表明,21%-80%的IBD患者存在胰腺外分泌不足。

2.发病机制

1)一种免疫发病机制,但仍有争议。关键需严格排除药物、酒精等其他病因。

2)IBD并发胆石症,进一步诱发急性胰腺炎

IBD伴回肠末端病变、回肠切除患者,胆汁酸吸收减少或丢失过多,导致胆汁中胆固醇过饱和而促发胆石形成。

有研究发现,部分CD患者经脂肪餐诱导的胆囊排空障碍,提示胆囊动力减低,促使胆固醇过饱和。

此外,少数IBD长期全肠外营养的患者,胆囊排空能力明显减低。有研究表明,住院超过40天的全肠外营养患者,胆石风险增加20倍。

IBD患者发生胆石症的危险因素包括

CD导致的肠切除(30厘米)

年龄(≥50年)

IBD回肠和结肠受累

病程(10年)

住院次数(≥3次)

复发次数(≥3次)

全胃肠外营养和住院时间

3)十二指肠受累

胰腺疾病的病因还可能于IBD在十二指肠受累中所致,在0.5%的CD患者中发现,通常表现为十二指肠狭窄

进一步推测这将导致胰管梗阻,引起胰腺炎

4)胰腺外分泌功能不全-慢性胰腺炎

IBD患者的胰腺功能不全在18和80%之间

IBD患者中18%的粪便弹性蛋白酶水平降低

35%的CD患者和50%的UC患者血浆碳酸氢盐和血清酶的减少,而在58%的CD患者和80%的UC患者中注意到脂肪酶的单独减少

在大样本研究中通过Lundh膳食试验发现,UC患者的淀粉酶和脂肪酶的产量显著降低

胰腺功能不全可能与IBD的扩展至回肠,以及其处于疾病活动期有关

3、IBD患者胰腺病变的处置策略

1)注意鉴别诊断

约有7%的溃疡性结肠炎患者可出现高淀粉酶血症

IBD合并的原发性胆汁性肝硬化中亦可见血淀粉酶明显升高

血脂肪酶一般不受上述两种疾病的影响,可作为鉴别有无急性胰腺炎的诊断指标,尤其是血脂肪酶高于正常值3倍以上

胰腺炎的典型临床症状很少见于溃疡性结肠炎,对急性胰腺炎的诊断有一定的意义

2)临床治疗

明确胰腺疾病发病原因后,可继续IBD治疗药物,但需严密观察临床症状及检查

诊断明确的急性胰腺炎,同常规治疗方法,并根据病情变化,如演变为急性重症胰腺炎,进行治疗方案调整。

三、 IBD药物所致胰腺炎

药源性胰腺炎,需要在胰腺疾病诊断基础上符合三个额外的标准:

服药时间和急性胰腺炎出现的时间顺序

停药后症状停止

再暴露后急性胰腺炎复发

现有研究发现:大多数用于治疗IBD的药物,可能与胰腺炎发病风险增加有关。

1.硫唑嘌呤

硫唑嘌呤是最常见的在IBD患者中诱发急性胰腺炎的药物

报道显示,IBD患者中硫唑嘌呤诱发急性胰腺炎的发生率为3-4%,通常发生在硫唑嘌呤治疗的第一个月,女性IBD患者的风险更高。

欧洲的一项全基因组关联研究,发现在例有明确的或可能的硫唑嘌呤诱发急性胰腺炎(TIAP)的患者中,均与位于II类HLA区域内单核苷酸多态性rs显著相关。

等位基因HLA-DQA1*02:01与HLA-DRB1*07:01,也与硫唑嘌呤诱发急性胰腺炎(TIAP)显著相关。这种基因多态性可能会被用来预测IBD患者中发生急性胰腺炎的高风险人群。

另一项前瞻性多中心研究,分析了例IBD患者(CD例,UC例,15伴有结肠炎),所有患者从服用硫唑嘌呤开始入组,急性胰腺炎按国际标准进行诊断。

研究发现,所有患者中急性胰腺炎发生率为7.3%(37例)。进一步分析发现,吸烟是硫唑嘌呤诱发急性胰腺炎的最主要危险因素。

2.美沙拉嗪(5-氨基水杨酸)

美沙拉嗪(5-氨基水杨酸)引发胰腺炎,目前仅有个例报道。也有文献报道5-氨基水杨酸与胰腺炎的发生没有直接联系

3.柳氮磺吡啶

柳氮磺胺吡啶引发胰腺炎,属罕见不良反应,且机制并不清楚。但根据报道推测,柳氮磺吡啶引发的急性胰腺炎预后较差。

在1例柳氮磺吡啶引发药物性肝损伤和坏死性胰腺炎报告中,患者在服用柳氮磺吡啶约2周后出现症状,住院治疗2个月后死亡。

另一项报道中,2例溃疡性结肠炎患者在服用柳氮磺吡啶后引发急性胰腺炎,其中1例死亡。

此类药物诱发胰腺炎特点:

通常在治疗的最初几周内出现,表现为轻度的临床病程,一旦药物停用,很快就会痊愈

也有报道在应用上述药物后的4-6月内发病

有极少数患者,药物长期应用后也能诱发急性胰腺炎

可能机制:此类药物诱发急性胰腺炎的病理机制仍不十分清楚,推测可能与药物的直接毒性、高敏感性、继发高脂血症或高钙血症有关。

处置策略:

符合药物性急性胰腺炎诊断标准,立即停药

按照急性胰腺炎治疗规范,综合治疗

严密观察病情变化

总结

临床需